C’était un après-midi, à Bex, avant la Première Guerre mondiale. Soudain, une partie du quartier de la Ruaz fut brutalement privée d’électricité suite à un court-circuit. Le responsable ? Un adolescent passionné de radiotechnique, dont l’antenne de réception vient de tomber sur la ligne électrique. Son nom : Roland Pièce.

Une histoire pas comme les autres

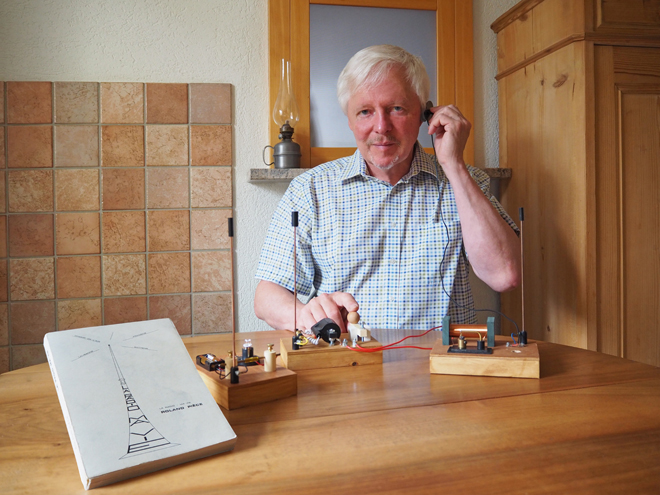

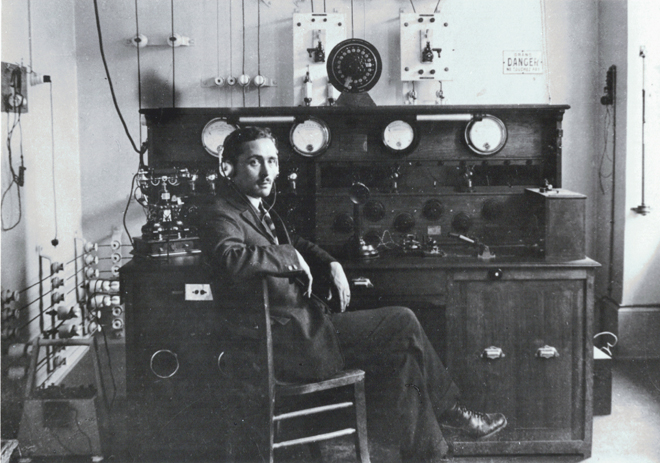

La passion de Roland Pièce pour la radio remonte à un événement tragique : lors du naufrage du Titanic, en 1912, un message radio a permis de sauver les quelques rescapés. Fasciné par le potentiel de cette technologie, Roland Pièce, âgé de 15 ans, décide d’expérimenter cette incroyable nouveauté. Il arrive à constituer un récepteur avec les moyens du bord. Les cellules de détection sont fabriquées grâce à du matériel récupéré au labo de chimie du gymnase de Lausanne. Un autre composant électronique est construit avec du papier d’emballage de chocolat. Enfin, le 2 janvier 1914, à 12h00, il reçoit les signaux horaires émis depuis la Tour Eiffel. Fascinés, parents, amis et enfants des écoles se pressent dans le grenier pour contempler l’appareil. Le fils du patron du Grand Hôtel des Bains lui offre même le champagne. Roland Pièce, fort de cet incroyable succès, décide d’aller plus loin : avec l’aide d’un ami tourneur, et avec plusieurs dizaines de mètres de fil électrique récupéré grâce à un complice dans l’usine électrique de Sublin, un émetteur à arc est assemblé. Le récepteur à limaille de fer, tel que décrit dans un ouvrage de Branly, est construit avec d’autres pièces de récupération. Les succès s’enchaînent à nouveau avec cet émetteur qu’il faut bien qualifier de clandestin. Certes, la première liaison ne reliait que la cuisine et la salle à manger, mais très vite, le récepteur monté sur le vélo d’un ami permet d’expérimenter la puissance de cette station. Les expériences du jeune adolescent suscitent bien vite l’inquiétude parentale, puisque la lumière a la fâcheuse tendance à baisser au rythme de la manipulation morse de cet émetteur aux étincelles dantesques.

Plus qu’une passion : une révolution

La radiotechnique de cette époque pourrait être qualifiée d’héroïsme expérimental : Il fallait générer l’émission avec un arc électrique, et la réception se faisait avec un détecteur électrolytique, ou un cristal de sulfure de plomb : la galène. Les tubes à vide ne seront disponibles qu’après la Première Guerre mondiale.

Quelques années plus tard, Roland Pièce poursuivit ses études au gymnase. En tant que pompier au sein de la section des électriciens, il s’illustra par la réalisation d’un projecteur d’intervention particulièrement puissant. Cette réussite, accolée à quelques bonnes relations, lui vaudra d’être approché par le municipal Rosset. Ce dernier lui demanda d’étudier la faisabilité d’une station radio pour communiquer avec les pilotes de l’avion qui faisait la toute nouvelle liaison Le Bourget-Lausanne. Roland Pièce prit cette tâche à cœur, choisit un émetteur auprès d’une entreprise parisienne et l’installa lui-même selon les règles de l’art au Champ-de-l’Air, à proximité de l’Observatoire météorologique dirigé par Paul-Louis Mercanton. L’inauguration de cette station lui permit un coup d’éclat, puisqu’il retransmit une émission radiophonique en direct. Une incroyable première en 1922 !

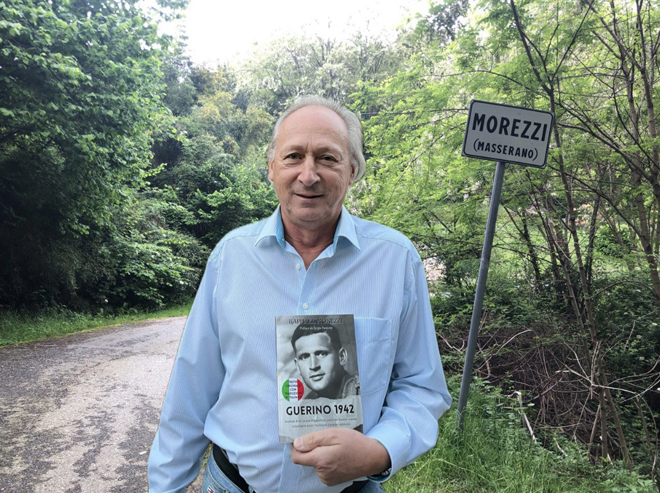

Cette audace fut prémonitoire : l’émetteur du Champ-de-l’Air va grandir. D’abord occasionnelles et à destination des passagers de l’avion, les émissions de radiodiffusion finiront par être appréciées auprès d’un public de plus en plus nombreux. Un nouveau besoin est né, et enfantera la société de radiodiffusion Utilitas en 1923, ancêtre de la Société romande de radiophonie. Et quand il faudra choisir en 1930 un nouveau site pour l’émetteur national, qui s’en chargera ? Roland Pièce, qui a été nommé chef technique entre-temps. Cet incroyable pionnier est resté au village de Sottens, près de l’émetteur éponyme, jusqu’à la fin de sa vie. C’est là que son petit neveu contemplera, fasciné, le laboratoire aux aspects steampunk de ce Bellerin étonnant. C’est lui, Pierre-Yves Pièce, qui nous a livré ce témoignage qui remet en perspective les fabuleuses évolutions d’une technologie tellement révolutionnaire qu’elle en est désormais invisible à force d’être omniprésente.

- Photos : H. Fontannaz, archives Pierre-Yves Pièce et S. Cirafici